“Not only England, but every Englishman is an island”.

Novalis, Frammenti (1799)

Il prossimo 23 giugno la Gran Bretagna sarà chiamata a scegliere, tramite referendum, tra restare o uscire dall’Unione Europea. E’ quella che viene chiamata Brexit, parola che unisce “Britain” e “exit”, laddove l’uscita in questione è appunto quella dall’UE. Un passaggio fondamentale per i destini del paese e dell’Unione che, malgrado i tentativi di esorcizzarlo, fa tremare le vene ai polsi alle cancellerie europee e non solo, al punto che anche Barack Obama è intervenuto nel dibattito schierandosi apertamente per la permanenza di Londra nell’UE. Il timore della Brexit sta facendo salire la febbre dei mercati, con la sterlina sempre più debole, e agita i brokers della City. Ma l’uscita della Gran Bretagna rappresenterebbe soprattutto un precedente pericoloso per l’Unione, sempre più attraversata da spinte centrifughe.

Parola ai sondaggi

A due settimane dal voto l’esito è incerto. L’ultimo sondaggio, condotto da YouGov lo scorso 3 giugno – su un campione online di circa tremila persone, il più numeroso dell’ultimo anno – vede in testa i favorevoli dell’uscita dall’UE, che si assestano al 45%, contro il 41% dei contrari. Un secondo sondaggio, condotto dall’agenzia Opinium tra il 31 maggio e il 3 giugno, conferma il vantaggio dei favorevoli all’uscita (43% contro 40%). Saranno gli indecisi, stimati intorno al 15%, a decidere delle sorti del Regno?

Il tema dell’immigrazione

A far volare nei sondaggi il fronte dei favorevoli alla Brexit è stata la pubblicazione, da parte dell’Ufficio nazionale di statistica (ONS), dei dati riguardanti l’immigrazione. Il 41% degli intervistati considera l’immigrazione uno dei fattori determinanti per decidere come votare al referendum. Il controllo dei confini nazionali, le ondivaghe politiche europee in materia d’asilo, il problema dei migranti che vogliono raggiungere l’isola, sono la ragione per cui il tema “immigrazione” diventa centrale nella questione referendaria. Un tema, quello dell’immigrazione, vissuto con crescente psicosi dall’elettorato britannico, tale da portare lo UKIP (partito nazionalista e anti-immigrati) alla vittoria nelle scorse elezioni europee. Un tema, tuttavia, di corto respiro, molto legato alle problematiche attuali, che poco dovrebbe avere a che fare con una scelta, quella dell’uscita dall’UE, destinata a incidere sul futuro britannico per i prossimi decenni.

La brevità di vedute dell’elettorato britannico è condivisa dal suo leader, il primo ministro David Cameron, che per vincere le elezioni del 2015 non esitò a far propri i temi anti-europei e anti-immigrazione, promettendo un referendum che oggi non appoggia più, avendo concordato con Bruxelles sufficienti garanzie per il proprio paese. Ma la macchina ormai è avviata e Cameron non è in grado di controllarla, con il rischio di andare a sbattere contro una Brexit che nessuno, a palazzo, vuole davvero. Allora chi è che vuole uscire dall’UE?

Un paese spaccato

L’Economist offre un dettaglio delle intenzioni di voto dividendole per classe sociale e provenienza geografica. Quel che emerge è che i “ricchi” sono al 48% favorevoli a rimanere nell’UE e il 36% contrari; dato opposto si registra tra i “poveri“, dove il 47% vuole lasciare e il 31% rimanere. Le persone che il settimanale definisce “povere” sono quelle senza titolo di studio, o con un titolo basso, che svolgono professioni manuali o non specializzate, o che si trovano in stato di disoccupazione. Persone che temono di vedersi rimpiazzate da lavoratori immigrati. Non solo, una questione apparentemente secondaria come i benefit e le detrazioni per i figli ricevute da lavoratori che, però, hanno i figli all’estero, è diventata centrale nel dibattito poiché gli inglesi, e i britannici in generale, sembrano mal digerire che quel denaro vada a persone non residenti nel paese. Tuttavia privare un lavoratore straniero di quei benefit sancirebbe una discriminazione legale. Ed è bene ricordare che quei lavoratori sono in larga misura europei, polacchi, greci, spagnoli e italiani. Ecco come il tema “immigrazione” – e il modo in cui viene trattato – finisce per influenzare il voto referendario sulla permanenza nell’Unione Europea.

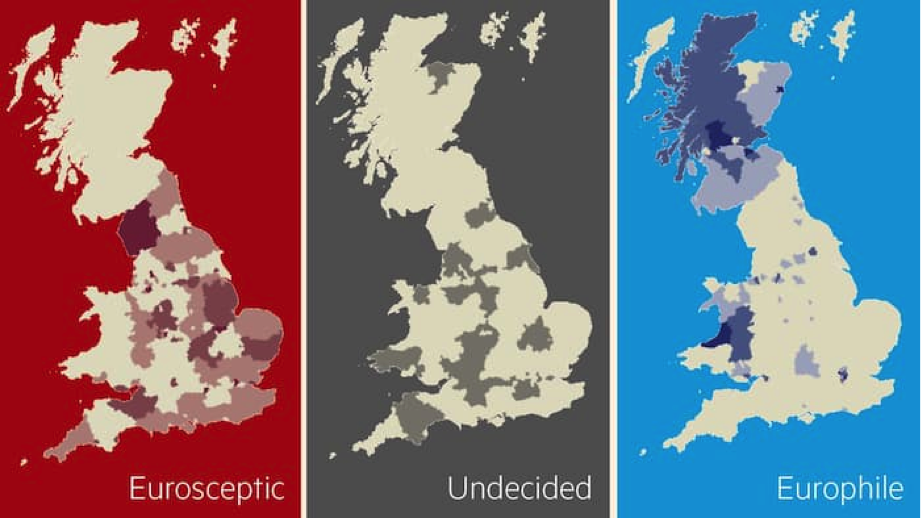

Se guardiamo alle varie regioni dell’isola, vediamo come solo il 29% degli scozzesi sia favorevole all’uscita, e ben il 49% sia contrario. Anche i gallesi sono contrari all’uscita (44% contro 38%). I sondaggi riferiti al Nord Irlanda vedono più del 55% degli elettori contrari all’uscita dall’UE e il dato raggiunge quasi il 90% nella piccola Gibilterra. Si evince quindi che gli inglesi, in larga parte conservatori, siano a grande maggioranza favorevoli ad abbandonare l’Unione Europea, segnando così una netta spaccatura regionale che ha ricadute “nazionali”, come ricordato anche da Anthony Barrett su Open Democracy nell’articolo “Its’ an England’s Brexit“. L’immagine qui di seguito mostra bene le disparità di vedute tra inglesi e scozzesi in merito all’uscita dall’UE. Non bisogna dimenticare come gli scozzesi arrivino da un referendum sulla loro indipendenza, pur senza successo, e come siano guidati da un partito nazionalista che a Edimburgo ha la maggioranza nel locale parlamento. Cosa decideranno di fare gli scozzesi in caso di Brexit?

Ancora più eloquente è il dato riferito all’età: gli ultrasessantenni sono in larga maggioranza favorevoli a lasciare l’UE (59%) mentre i giovani tra i 18 e 24 anni sono ben decisi a rimanere nell’Europa unita (61%). Un dato che non sorprende se pensiamo alla fragilità economica di molti pensionati e alla naturale predisposizione alla conservazione delle fasce sociali più anziane. Contrariamente i giovani, destinati a vivere nella futura Gran Bretagna assai più lungamente dei propri nonni, non vogliono vivere in un paese separato dalle opportunità, di lavoro, studio, crescita, che offre la permanenza nell’UE.

Il voto britannico, quindi, ci dice molto di un paese che è sempre più spaccato a livello regionale e sociale, dove la forbice tra ricchi e poveri aumenta e così le disuguaglianze, un paese in crisi di identità che si affaccia su questo voto alla ricerca di se stesso. Un paese capace, da un lato, di eleggere un sindaco musulmano a Londra e, dall’altro, veder trionfare partiti anti-migranti alle elezioni. Un paese che guarda al dito e non alla luna, dimenticando che già nel 1975 andò al voto per la stessa ragione. Allora il quesito era se restare o uscire dalla CEE, prevalse la decisione di rimanere con un voto favorevole che si concentrava nell’Inghilterra e raccoglieva invece scetticismo in Scozia: il contrario di quanto accade oggi. Segno di un paese che è cambiato negli anni, ancora segnato da un durissimo periodo di austerità, preda di insicurezze che trovano nell’Europa e nei migranti una valvola di sfogo. Una cosa però non è cambiata, la sospettosa relazione tra Europa e Regno Unito.

Un’Europa senza Gran Bretagna?

La Banca d’Inghilterra, come tutte le principali istituzioni economiche e finanziarie, avverte della recessione che investirebbe il paese in caso di Brexit ma si è già premunita nei confronti di una eventuale corsa agli sportelli. Anche la Banca centrale europea si dice “preparata” all’eventualità. Un’eventualità che le opinioni pubbliche europee vivono senza ansie, fatto salvo coloro che (con buone ragioni) mettono in guardia dai rischi di un’Europa a incontrastata guida tedesca, ed anzi alcuni vedono come salutare per l’Europa. Tra costoro la specie assai strana degli europeisti, o sedicenti tali, che in nome del buon funzionamento della burocrazia brussellese passerebbero tranquillamente sopra alla defezione di uno dei più importanti paesi del continente. La brevità di vedute non è di casa solo in Gran Bretagna.

East Journal Quotidiano di politica internazionale

East Journal Quotidiano di politica internazionale