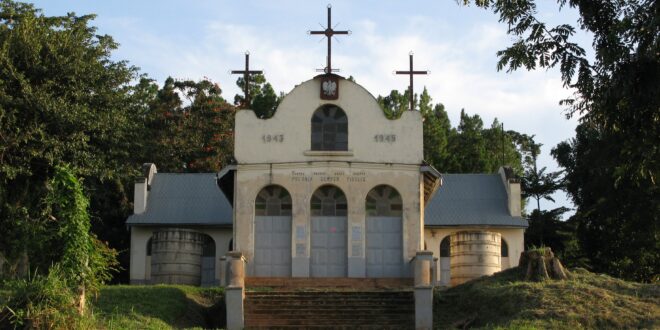

Polonia semper fidelis: una scritta che ci si aspetterebbe sulle rive della Vistola, magari a Chicago, forse meno nella regione dei Grandi Laghi in Africa. Eppure, campeggia su una chiesa in perfetto stile polacco, dedicata alla Madonna di Częstochowa, che col suo cimitero è frequente oggetto di visite di delegazioni del governo di Varsavia nel villaggio di Nyabeya, Uganda.

Rifugio in Africa

Tutto inizia nel 1939, quando l’Unione sovietica invade la Polonia insieme ai nazisti e migliaia di polacchi vengono deportati in Siberia. L’operazione Barbarossa nel ’41 modifica lo scenario: ora alleata con il Regno unito, dove risiede il governo polacco in esilio, Mosca manda i prigionieri polacchi in Iran. Teheran non è però capace di gestire un simile afflusso e Londra decide di prendersi cura direttamente dei rifugiati, smistandoli in giro per l’impero.

A partire dal ‘42 vennero aperti campi in Kenya, Uganda, Sud Africa, Tanzania e altre parti dell’Africa orientale. L’operazione, sotto controllo britannico, è un’odissea, sia logistica che letterale. Il governo polacco in esilio contribuì e si sforzò di stare accanto ai suoi cittadini: dei consolati vennero aperti in Kenya e negli altri territori interessati.

I nuovi arrivati ricevettero dei piccoli campi forniti di case, scuole e altre strutture di prima necessità, tutto annotato da Londra sulla lista dei debiti che una futura Polonia libera avrebbe dovuto ripagare. Le condizioni di vita, per il clima e per l’attitudine amichevole degli inglesi, erano nettamente migliori che in Siberia. I polacchi praticavano piccola agricoltura e commerciavano con i locali, per lo più restando fra di loro.

Ogni campo era gestito da un ufficiale inglese, in collaborazione con un rappresentante del ministero polacco del lavoro e del welfare. Le varie componenti della normale vita quotidiana, come l’educazione, la salute, il lavoro, la vita spirituale avevano ognuna un proprio dipartimento nell’amministrazione.

La maggioranza dei polacchi in Africa erano civili, deportati dall’Unione sovietica nel tentativo di ripulire etnicamente i territori orientali della Polonia interbellica. Donne e bambini formavano una percentuale importante del totale e contribuirono a plasmare la vita culturale e associativa locale. Lo scoutismo andava per la maggiore, permettendo ai bambini di esplorare la natura circostante. Le donne svolgevano ogni tipo di lavoro, anche più tradizionalmente maschile, e raggiungevano posizioni di rilievo nell’amministrazione dei campi. A testimonianza delle loro capacità organizzative sorge la chiesa polacca di Nyabeya: fu costruita quasi solo da donne.

Dal proprio consolato a Nairobi, il governo polacco si occupò anche della produzione di media per la diaspora nell’Africa orientale. Nacquero in particolare due pubblicazioni, “Il polacco in Africa” e “La voce della Polonia”. La prima aveva anche un supplemento per bambini, a riflesso della demografia dei campi, che si occupava, inter alia, di trasmettere il canone letterario polacco ai più piccoli. Tuttavia, c’era una aggiunta unica alla vita in Africa orientale: l’autore di gran lunga più pubblicato era l’etnografo, leader politico e intellettuale ugandese Apollo Kaggwa. Le sue fiabe, raccolte dal popolo del regno del Buganda, divennero pane quotidiano per i giovani polacchi.

Una condizione liminale

L’interazione dei polacchi con gli abitanti locali era limitata ma ricca di significato. I campi erano stati costruiti con forza lavoro del posto e mantenuti dalla stessa, specie nei lavori più umili e duri, compreso cucinare, fare da guardia, pulire gli spazi comuni. Le loro condizioni di vita rimanevano, nonostante il ruolo fondamentale, ben più basse dei loro vicini polacchi.

Il ricercatore dell’università di Bayreuth Jochen Lingelbach ha descritto la vita dei polacchi in Africa come una condizione di liminalità etnica. Queste masse di diseredati est-europei, provenienti dalle zone più povere della Polonia, ponevano una sfida non da poco all’ordine costituito dell’impero: erano bianchi ma non potevano avere lo stesso status dei britannici; tuttavia, nemmeno potevano essere considerati alla stregua dei locali, dai quali andavano differenziati, introducendo un’area grigia nella gerarchia etnica dell’amministrazione e della vita quotidiana.

Sebbene i polacchi fossero percepiti come amichevoli in generale dai locali, ben più approcciabili dei dominatori inglesi, la loro alterità era chiara e non si integrarono mai con gli africani. Alla fine della guerra e con l’avanzare dei movimenti indipendentisti, ogni dubbio sulla loro condizione etnica e gerarchica fu dissipato: le élite per le liberazioni nazionali richiesero che venissero mandati via, vedendoli come un’eredità coloniale. La maggior parte di loro non tornò nella Polonia sotto il giogo comunista e si disperse in Inghilterra, Canada, Australia.

Cosa rimane

A parte storie familiari tramandate ai posteri, nella memoria collettiva della Polonia rimane poco o niente dell’esperienza dei suoi rifugiati in Africa. Ben altre storie e tragedie occuparono il limitato spazio della narrazione nazionale.

Tuttavia, i legami formati, anche simbolici, hanno ancora un peso. L’ultimo polacco rimasto in Africa orientale, Edward Wojtowicz, è morto nel 2015, molto dopo la chiusura del “suo” campo a Tengeru, Tanzania. Il parlamento polacco si è interessato al mantenimento dei cimiteri polacchi e Polska Pomoc, l’agenzia di cooperazione internazionale polacca, ha preso spunto proprio dal percorso dei suoi connazionali nella regione per lanciare alcuni programmi di supporto. Studenti, missionari e ufficiali governativi partono dalla Vistola per Tanzania, Uganda e paesi limitrofi per ripercorrere quei passi. Oggi la chiesa della Madonna di Częstochowa è animata dalla comunità cattolica locale. Del paese dei Piast e della Madonna nera rimangono le tombe, i visitatori occasionali e qualche scritta.

- Ascolta anche: l’intervista di Lorenzo Berardi a Kiosk del dicembre 2018 sui rifugiati polacchi in Africa

Foto: La chiesa della Madre di Dio, Regina della Polonia a Nyabeya. Fonte: Twitter

East Journal Quotidiano di politica internazionale

East Journal Quotidiano di politica internazionale